Por Romualdo Venâncio e Luiz Fernando Sá

O agro que nunca para entrou com força na safra dos encontros virtuais. Durante a pandemia, o que não falta são lives e webinars sobre temas de produção agropecuária. Sem contar as inúmeras reuniões pela internet, ou meetings, que se tornaram tão corriqueiras. Chamou a atenção, porém, o fato de que nesses mais diversos eventos cibernéticos, quando surge o mosaico com a imagem dos participantes quase não se vê pessoas negras. Em um momento no qual tanto se discute a diversidade, em toda a sociedade, e no mundo, é de se questionar essa ausência, ou no mínimo se pensar a respeito. Nas últimas semanas, a reportagem da PLANT consultou fontes ligadas ao agro, e a reação era sempre semelhante – e até curiosa. Perguntadas se lembravam de alguma liderança negra no setor, levavam alguns segundos garimpando a memória e logo se surpreendiam com a dificuldade para citar um nome. Na maioria dos casos, frustravam-se com a busca em vão.

Como referência histórica, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por exemplo, que recém-completou 110 anos, foi criado por um negro. O Mapa nasceu no dia 28 de julho de 1910, durante o governo de Nilo Peçanha, o primeiro presidente negro do Brasil – embora, por razões diversas, ele mesmo não se reconhecesse assim, como analisa o jornalista Eduardo Bueno, em seu canal do YouTube Buenas Ideias. Vice de Afonso Pena, Nilo Peçanha assumiu a presidência do País após a morte do titular, em 1909, ficando no cargo até novembro de 1910.

A difícil ascensão de gente preta a posições de liderança persiste nos mais diversos segmentos econômicos. No entanto, há uma relação direta entre essa questão histórica e a produção agrícola. “A história do agro é baseada em divisão de classes, muito mais do que no meio urbano”, diz Antonio Carlos Moreira, jornalista com uma longa carreira no agronegócio e diretor do Instituto de Pesquisas e Educação em Saúde e Sustentabilidade (Inpes). “O campo sempre foi mais conservador.” No cenário social brasileiro, a representatividade dos afrodescendentes – pretos e pardos – não é compatível com o fato de serem mais da metade da população (55,8%, segundo o IBGE).

Para entender como essa trilha adversa se estende até os dias de hoje, é preciso rever a trajetória dos negros no Brasil, que iniciou com milhões de africanos escravizados. “A chegada dos primeiros escravos cativos ao País se deve à necessidade de mão de obra para a cultura da cana, a primeira grande atividade econômica do Brasil, principalmente no Nordeste”, diz o jornalista e escritor Laurentino Gomes. “Onde houve cana, houve escravidão, que acompanhou o cultivo desde o Ceilão, na Ásia; depois na África; e finalmente nas Américas, sobretudo no Brasil”, acrescenta o autor de Escravidão – Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, obra lançada no ano passado, primeiro volume de uma trilogia.

O livro conta que o Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, por quase três séculos e meio, e o destino de 40% dos africanos escravizados que desembarcaram na América – dos 12,5 milhões de cativos forçados a cruzar os oceanos Atlântico e Índico, quase 5 milhões vieram para cá. Cerca de 1,8 milhão morreram no percurso. Esse tráfico de seres humanos teve início apenas 35 anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral ao litoral brasileiro, em 1500, e segundo Laurentino era baseado em especialização de mão de obra. “Foram os negros que trouxeram da África a tecnologia agrícola colonial que ajudou a fazer do Brasil um grande produtor já nos séculos passados”, diz.

O escritor aponta, inclusive, uma relação entre a origem dos escravizados e as atividades agrícolas em que iriam trabalhar ao chegar ao Brasil. Nos canaviais eram utilizados escravos de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, onde já havia conhecimento na produção. Maranhão e Pará, grandes produtores de arroz, receberam mais escravos vindos de Guiné-Bissau, Senegal, Serra Leoa e Costa do Marfim, regiões em que já se produzia o cereal. Para as lavouras de algodão no Nordeste, vieram negros de Angola e Congo.

Abolição sem liberdade

A Princesa Isabel foi a integrante do Brasil imperial que mais flertou com o abolicionismo. Assinou a Lei do Ventre Livre, em 28 de setembro de 1871, que decretava livres filhas e filhos de escravas que nascessem a partir daquela data, e a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que colocava um fim à escravidão – ao menos como prática legal. Ambas entraram em vigor em duas das três oportunidades nas quais a filha de Dom Pedro II assumiu as rédeas do império. Ela era apenas a terceira na fila sucessória do trono, mas avançou para a ponta com a morte de seus dois irmãos ainda na infância. Isabel era considerada uma herdeira “presuntiva”, nomeação que se dava à época para o caso de não haver opção melhor, o popular “é o que temos pra hoje”.

Na prática, essas leis não eliminaram de fato o sofrimento do povo escravizado. Crianças nascidas libertas pela Lei do Ventre Livre eram entregues ao governo ou ficavam sob a responsabilidade dos senhorios até que completassem 21 anos. Para Marília B. A. Ariza, doutora em História Social pela USP, tanto nas cidades quanto nas fazendas não faltavam tarefas para essa mão de obra infantil, como escreve em seu artigo Crianças / Ventre Livre, no livro Dicionário da Escravidão e Liberdade, uma coletânea de 50 artigos organizada por Lilia M. Schwarcz, professora titular no Departamento de Antropologia da USP, e por Flávio dos Santos Gomes, professor do Departamento de História da UFRJ. Nas lavouras de grandes ou pequenas propriedades, se as crianças não tinham força suficiente para lidar com uma enxada, as mãos pequeninas eram ideais para recolher o café caído no chão e retirar ervas daninhas.

O livro mostra ainda que a Lei Áurea passou longe da unanimidade. As elites brasileiras daquele período temiam, por exemplo, que se intensificassem conflitos questionando as hierarquias e os lugares sociais e raciais que alicerçavam a sociedade, como diz Walter Fraga, professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em seu artigo “Pós-abolição; o dia seguinte”. Passada a ressaca da celebração, os negros se depararam com outro obstáculo: o que fazer com a liberdade que não vinha acompanhada de nenhuma política de inclusão? Uma das poucas opções para um povo até então tratado legalmente como mercadoria, que não sabia ler nem escrever, era ser empregado de seus antigos donos.

Bem antes do histórico 13 de maio, a elite latifundiária já vinha tomando medidas para impedir que negros tomassem posse de terras. A Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, por exemplo, dificultava que negros, até então escravizados, e mesmo imigrantes se tornassem donos de áreas rurais. A chamada “Lei de Terras” foi também uma reação à Lei nº 581, de 4 de setembro daquele mesmo ano, que proibia o tráfico de escravos e ficou conhecida como “Lei Eusébio de Queirós”, nome do então ministro da Justiça. O tráfico continuou internamente, com a maior demanda de escravos no Sudeste, para as lavouras de café, atividade em plena expansão. Laurentino Gomes diz que paralelamente ao esforço abolicionista houve uma política de “branqueamento” da população. “Foi a preocupação com o percentual de negros na população uma das molas propulsoras das políticas de incentivo à imigração de europeus, sobretudo católicos. Não havia necessariamente relação com conhecimento ou aptidão para agricultura”, afirma.

Há que se ressaltar que o fim da escravidão não foi consequência somente dos conceitos humanistas da Princesa Isabel. Houve luta, resistência, protesto e conflito. Um dos exemplos mais notáveis é o Quilombo dos Palmares, “o maior, mais importante e mais duradouro reduto de escravos fugitivos no Brasil colônia”, como descreve Laurentino Gomes em Escravidão. O grupo que vivia na Serra da Barriga – região que integrava Pernambuco e hoje pertence a Alagoas – teve seu fim após quase um século de resistência e a morte de seu líder, Zumbi dos Palmares, por ataques de expedições militares.

Relatar com detalhes os capítulos dessa história sempre foi uma tarefa que exige muita dedicação, paciência e persistência, devido às dificuldades de se encontrar anotações preservadas sobre os períodos pré e pós-abolição. Sem contar que boa parte do material existente não foi escrita sob o olhar dos escravizados. O crescente interesse de pesquisadores pelo assunto, com a produção cada vez mais numerosa de estudos e publicações que podem ser mais fácil e rapidamente compartilhados, tem amenizado tal situação. Exemplo dessa disponibilidade de dados é o site www.slavevoyages.org, um memorial digital com informações sobre o comércio de africanos escravizados, incluindo número de viagens – com origem e destino –, rotas das navegações, número de seres humanos traficados, entre outras.

Impacto histórico

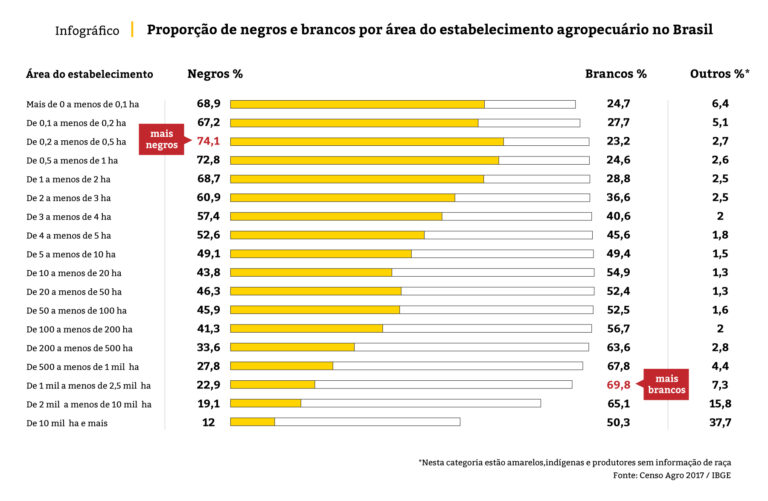

Por maior que seja a distância temporal do período da escravidão, a composição atual da posse de terras no Brasil ainda é influenciada pela diferenciação racial. Essa distinção é exposta em um detalhado e inédito levantamento feito pela Agência Pública, com base no Censo Agropecuário do IBGE (2017). As estatísticas mostram um número maior de produtores rurais negros (2,6 milhões) em relação ao de brancos (2,2 milhões), considerando os diferentes tipos de cultivo e extensão de terra. Mas, ao se comparar a posse por tamanho de área, os negros são maioria só até o limite de 5 hectares. E, quanto maior a extensão de terras, menor a chance de o proprietário ser um negro. Acima de 10 mil hectares, por exemplo, brancos representam 50,3% do todo, enquanto negros, apenas 12%. Em cinco estados – Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina – nenhuma propriedade com tal dimensão pertence a fazendeiros negros.

Carlito de Souza Filho faz parte do grupo de negros donos de terras até 5 hectares. Sua propriedade, o Sítio Boa Vista, tem 4,8 hectares, é dedicada à criação de gado de leite e fica em Quissamã (RJ). A região tem muitas famílias negras e já foi um núcleo de produção de açúcar, a princípio com engenhos dentro das fazendas e depois com usinas. “Minha família é nascida e criada aqui na cidade, vem de origem de gente que trabalhava nas fazendas. As terras vêm passando de geração para geração e, em muitos casos, como forma de pagamento”, conta o pecuarista. “Essa área, por exemplo, foi herdada do meu pai.”

Carlito tem 42 anos, é casado, tem dois filhos e cinco netos, e mudou os rumos da produção de leite na família. A forma rústica de tirar leite com o bezerro ao pé da vaca, sem assistência, foi substituída por uma rotina com ordenha mecanizada, tanque resfriador próprio e monitoramento técnico do Programa Balde Cheio, da Embrapa Gado de Leite. A aplicação de tecnologia, assistida por Christie Garcia Barreto, técnico do Balde Cheio, ampliou as possibilidades. O trabalho iniciado em 2015, com a introdução do pasto irrigado, trouxe um impulso de produtividade e qualidade. Atualmente, com sete vacas Jersolando (cruza das raças Jersey e Holandesa) em lactação, o pecuarista consegue uma média anual acima de 6,6 mil litros por hectare. A produção vai toda para a Cooperativa de Conceição de Macabu.

Esse cenário do campo está mais distante do olhar da sociedade como um todo, até porque não faz muito tempo que a população urbana passou a se interessar mais por outros temas da agropecuária que não fossem preservação ambiental, transgênicos e defensivos agrícolas. Por outro lado, gigantes multinacionais do setor vêm mostrando que a questão racial é uma prioridade. Melhor, o tema “respeito à diversidade” entrou na pauta de todos os dias.

Talento e oportunidade

Maurício Rodrigues, diretor de Finanças da Crop Science Latam Bayer, teve igualdade de condições para competir no mercado de trabalho e alcançar um cargo executivo nesse patamar. “Tive a sorte de ter pais que quebraram o ciclo comum às famílias negras. Meu pai, formado em engenharia mecânica, e minha mãe, em direito, deram uma condição melhor para os filhos”, conta. “Isso não me impediu de sofrer com o racismo, como quando alguém não acredita que posso ser o gestor de uma área ou quando me sinto deslocado por ser o único negro em um grande grupo de executivos.”

Engajado no combate ao preconceito, Maurício se dedica a fortalecer a inclusão social dentro da companhia. É o caso da iniciativa BayAfro, da qual é patrocinador. Como facilitador do grupo junto a outras lideranças, promove a atração e a manutenção de pessoas negras no quadro de colaboradores, e acredita ser importante aumentar o pool de candidatos negros, assim como de outras minorias (em termos de representatividade). “Temos uma parceria com a consultoria EmpregueAfro que nos assessora bastante nessa atração e na retenção de profissionais”, diz.

De maneira geral, companhias globais lidam com uma diversidade maior de etnias. Por isso a John Deere conta com grupos de funcionários que debatem temas multiculturais e de etnia para promover o valor que todas as culturas oferecem à organização. Em relação a pessoas negras, foi criado o Black Employee Resource Group, com o intuito de realizar discussões e alavancar a cultura de inclusão. “A John Deere possui métricas e objetivos na área de atração de talentos e, para 2025, pretende alcançar 25% de pessoas negras na organização na América Latina. Atualmente, são 19%. Em cargos de liderança, hoje são 8% e a meta é chegar a 10%”, afirma Wellington Silverio, diretor de Recursos Humanos da empresa para a América Latina.

A Corteva Agriscience também tem a diversidade como fator relevante na seleção de profissionais. “Desde o início deste ano, 47% das novas contratações da Corteva no Brasil foram de negros, pardos, mulheres e pessoas com deficiência”, afirma Claudia Pohlmann, diretora de Recursos Humanos para a Corteva Agriscience América Latina. “Estamos comprometidos em contratar e incluir negros em todos os níveis da organização, tanto que assinamos a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, da Sociedade Afro-brasileira de Desenvolvimento Sociocultural (Afrobras), que estabelece metas e cronogramas específicos para aumentar a participação de negros na companhia”, acrescenta. A empresa tem uma parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares para oferecer a oportunidade de início de carreira a jovens negros.

Essa construção de pontes entre jovens talentos e oportunidades profissionais nas grandes companhias, com destaque para o agronegócio, é algo que há muito tempo está na rotina de Jeffrey Abrahams, sócio da Fesa Group. A empresa conta com um braço social (C.R.O.M.A) sem fins lucrativos, que apoia projetos de transformação social e de formação profissional com foco em jovens a partir de 16 anos, estudantes de escolas públicas e de baixa renda em risco social. “Nosso papel, como líderes, é trazer pessoas que tenham vontade e talento, e não só das grandes universidades. Tem muita gente pelas periferias com perfil profissional excelente que precisa de apoio, de uma oportunidade”, diz Jeffrey, que costuma fazer pessoalmente essa busca de talentos nas comunidades para o projeto de mentoria dentro do C.R.O.M.A.

Foi assim que Jeffrey conheceu Richard Alexandre Cintra Gallo, jovem nascido no Itaim Paulista, bairro periférico da Zona Leste da capital paulista, e que hoje, aos 20 anos, cursa Engenharia Florestal na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na cidade de Dois Vizinhos. “Vou poder trabalhar na área urbana, com legislação, ou no meio rural, com projetos de silvicultura”, comenta Richard sobre suas possibilidades, que na verdade já estão em prática. “Sou o diretor de projetos na empresa júnior da faculdade, a UT Florestal, onde desenvolvemos vários projetos de arborização e silvicultura que podem ser aplicados na cidade e nos arredores.”

Richard reconhece que dificilmente viveria essa experiência acadêmica, ainda mais ligada ao agro, sem o apoio da família, do próprio Jeffrey e de outras pessoas e instituições. Mesmo com seu perfil empreendedor nato. Jovem afrodescendente e de origem humilde, nasceu e cresceu distante das oportunidades e com pouco contato com a natureza, o que o estimulou a criar um projeto de horta urbana na laje da própria casa e, depois, replicá-lo na escola. “Passei minha adolescência querendo ir para a área de agronomia ou engenharia florestal”, conta. Essa visão e a postura diferenciada foram sendo lapidadas pelas vivências que teve na Uneafro, ONG que ajuda jovens periféricos a estudar, e na organização social Gerando Falcões, que atua em periferias e favelas. “Uma coisa muito importante no Gerando Falcões é que a gente entende o impacto das diferenças sociais, mas também aprende que não pode ficar parado, precisa ser proativo e correr atrás.”

Mulheres negras

“Quando entrei no agro e só via gente branca, me perguntava por que não tinha negro dono de terra. Aí fui estudar sobre a história da África, do Brasil e da escravidão.” A afirmação é de Julianne Caju, jornalista da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso (Fundação MT), que mora e trabalha em Rondonópolis há quase 16 anos. Caju também é professora do ensino técnico em comunicação. “Não faço parte de nenhum movimento negro, mas tenho lido muito sobre suas ações, e o que buscam é que a gente converse, discuta e abrace essa questão. O racismo precisa ser discutido e tratado como problema de fato.”

Bisneta de escrava, Caju conta que sua mãe não costuma se sentar à mesa para comer com a família, consequência dos tempos de serviçal. “Minha avó teve 12 filhos e as mulheres, ainda crianças, já iam trabalhar na ‘casa grande’”, diz, explicando o comportamento de sua mãe, reflexo do racismo estrutural fortemente arraigado em nossa sociedade. “Por isso insisto tanto que a gente estude, leia mais, para entender o racismo estrutural, como certos discursos e brincadeiras que acabam fomentando tudo isso.”

Foi esse gosto pelo estudo e pela pesquisa que levou Caju a fazer mestrado em Educação, o que só intensificou seu entendimento sobre as diferenças raciais, ao mesmo tempo que reduziu sua crença na meritocracia. “Olhando pela minha família, entre pais e tios, tudo, somos umas 300 pessoas. E por que só eu tenho mestrado? Os outros não querem, não conseguem, são preguiçosos? Claro que não! É porque existe mesmo uma diferença de possibilidades”, lamenta. O esforço dos pais para que ela e os irmãos estudassem em escolas particulares, com educação de melhor qualidade, foi decisivo para que alcançassem as melhores oportunidades.

Valdeane Dias Cerqueira, supervisora do Núcleo Industrial do Instituto de Laticínio Cândido Tostes, tem cuidado semelhante com seu filho de 6 anos, que já está em uma escolinha particular. “Quando ele entrou, era a única criança negra”, conta a médica veterinária formada pela Universidade Federal da Bahia, que durante o primeiro semestre de faculdade também era a única pessoa negra no curso. “A grande maioria que passava na UFBA era gente de renda maior, com acesso às melhores escolas”, diz Valdeane, baiana nascida em Feira de Santana.

A veterinária afirma que enfrenta preconceito pela questão racial e por gênero. Há cinco anos morando em Juiz de Fora (MG), conta que chegou ao Cândido Tostes para supervisionar uma fábrica onde 90% da equipe era de homens com faixa etária em torno dos 50 anos, um baita desafio para uma mulher com menos de 40 anos. “Sou muito determinada, se me passam um trabalho eu realizo. E assim conquisto reconhecimento. Mas até hoje ainda ouço comentários de que a mulher não sabe fazer as coisas, não é inteligente. Isso dentro do setor de pecuária mesmo, e mais marcante no pessoal que tem um nível socioeconômico mais elevado”, diz Valdeane, que também tem especialização em Gestão de Qualidade pela Unijorge (Centro Universitário Jorge Amado) e mestrado em Biotecnologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. O incentivo para os estudos já vinha de casa. “Meus pais focaram muito na educação. Por já sermos de família humilde, queriam que superássemos isso por meio do ensino.” E foi o que aconteceu. Valdeane afirma ser a única negra na equipe de pesquisadores. “Fui privilegiada? Não, a educação fez a diferença, a minha base, ou não chegaria às posições que posso alcançar hoje.”