Exposições de artistas e coletivos indígenas ocupam alguns dos mais importantes museus do Brasil e mostram a notável diversidade da produção cultural do País

Por André Sollitto

Para o povo Huni Kuin, que vive em aldeias à beira dos rios Tarauacá, Jordão, Breu, Muru, Envira, Humaitá e Purus, no Acre, a principal forma de transmissão de conhecimento é o canto. As palavras, entoadas em ritmos específicos, ajudam a guiar as visões – ou mirações, como são chamadas – despertadas pelo uso da ayahuasca. De acordo com sua concepção xamânica, o mundo espiritual, ou yuxin, não é algo sobrenatural. Ele permeia toda a vida na Terra, das plantas aos animais e humanos. É na viagem espiritual que os Huni Kuin buscam sabedoria.

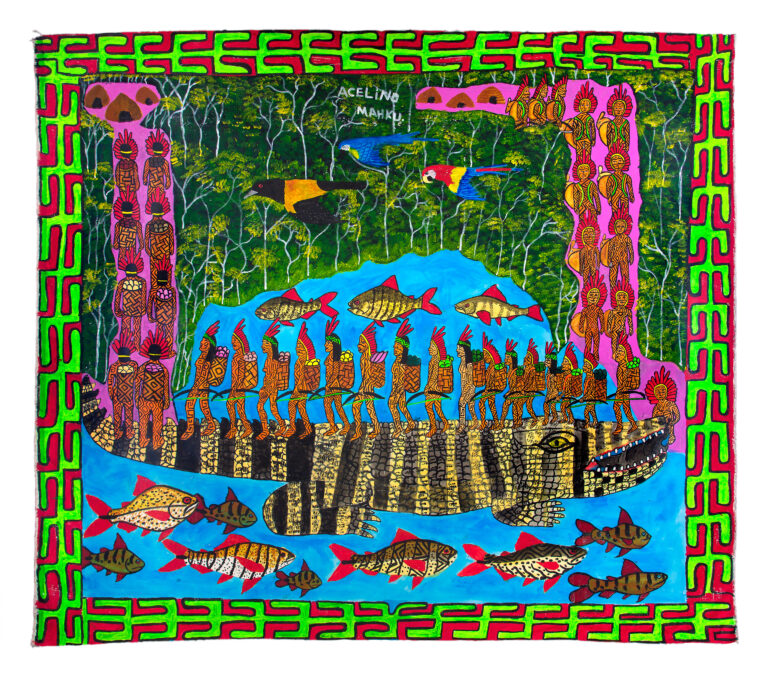

Para evitar que essa tradição desapareça, o líder e artista local Ibã Huni Kuin fundou um movimento conhecido como Mahku (Movimento dos Artistas Huni Kuin). A partir de pesquisas que fazia para resgatar cantos tradicionais, ele buscou formas de perpetuar os ritos de seu povo. Para traduzir os cantos e experiências psicodélicas em artes visuais, recorreu ao uso de lápis e canetinhas usadas pelos alunos das escolas da região. Assim, reproduzia no papel as cores vívidas do contato com o mundo espiritual.

Aos poucos, o movimento ganhou força, recebeu novos artistas e passou a explorar outros meios, como o uso de telas e tintas. Agora, uma exposição que recupera os 12 anos dessa história ocupa o segundo subsolo do Masp, em São Paulo. A mostra Mahku: Mirações apresentou, em um dos mais importantes museus do país, 108 trabalhos dos artistas Huni Kuin.

A exposição integra o ano da programação do Masp dedicado ao ciclo “Histórias Indígenas”, que prevê outras mostras temáticas. Originalmente prevista para ocorrer em 2021, precisou ser remarcada por causa da pandemia. Ao mesmo tempo, outro espaço do museu é ocupado por obras de Carmézia Emiliano, da etnia Macuxi, pioneira em adotar as artes plásticas como forma de manifestação cultural indígena. As obras das duas exposições são muito diferentes. Carmézia usa a arte para mostrar os costumes de sua etnia, além da fauna, flora e belezas naturais de Roraima.

A agricultura, na forma do alimento que vem da terra, e os saberes manuais envolvidos na transformação da mandioca também ocupam papel central em seu trabalho. São retratos intrincados dos costumes de um povo que foram eternizados nas telas. Já a produção do Mahku é uma explosão de cores que mescla visões fantásticas das lendas e ritos dos Huni Kuin. Nos dois casos, no entanto, as cores vibrantes e a aparente simplicidade da representação humana produzem um choque cultural que deixa clara a distância desses artistas do cânone ocidental – e o quanto isso é importante.

Há um movimento crescente de valorização da arte indígena, com diversas iniciativas em museus espalhados por São Paulo. Na Pinacoteca, a instalação Escola Panapaná, do artista Denilson Baniwa, propõe um espaço de troca de experiências e aprendizados, com cursos, encontros e palestras inspirados na prática da coivara, técnica agrícola de preparação e cultivo da lavoura por comunidades tradicionais. No Itaú Cultural, a exposição Um Século de Agora reuniu 25 artistas contemporâneos, incluindo representantes indígenas, como Carmézia e Denilson Baniwa. “Há uma tendência de afirmação da cultura indígena que, de fato, era muito urgente”, diz Guilherme Giufrida, curador-assistente da mostra Mahke: Mirações. “O movimento é necessário e bem-vindo.”

O objetivo é mostrar que, além da missão de guardar e preservar, os museus podem ser instituições vivas, que acompanham as mudanças do tempo e retratam uma sociedade em constante mutação. Há espaço para apresentar novos artistas e os meios diferentes de se fazer arte. “Ao expor obras indígenas no museu, elas aparecem em pé de igualdade com outras pinturas do acervo”, diz Giufrida. Para as etnias indígenas, é uma forma de manter tradições vivas e evitar que elas sumam.

Os museus passam por grandes transformações. Na Europa, há um movimento crescente de reavaliação dos acervos, principalmente de museus de origem colonial, que têm em exposição milhões de itens saqueados de países da África, da Ásia e das Américas. A discussão gira em torno do que fazer com essas peças. Alguns defendem que é melhor mantê-las, mas contextualizar a aquisição de cada uma. Outros são a favor de uma decisão mais radical, que envolve a devolução dos itens para suas terras de origem. “Vivemos um momento muito rico de reelaboração das coleções”, afirma Giufrida.

Por enquanto, pouco foi feito além dos debates. Em novembro do ano passado, o Museu Britânico devolveu para a Nigéria, após grande pressão, seis peças saqueadas por soldados ingleses no século 19. Foi o primeiro gesto do tipo realizado pela famosa instituição inglesa, mas há outras disputas em curso, inclusive a demanda da Grécia para que artefatos de mármore do Parthenon, em exposição no Museu Britânico, sejam devolvidos.

Discutir o que fazer com acervos coloniais e inserir a produção cultural indígena na programação dos museus é o primeiro passo. Segundo especialistas, contudo, é preciso fazer mais, como ampliar a diversidade dos corpos curatoriais e dar mais espaço para artistas de regiões consideradas periféricas. Material não falta. “Os artistas indígenas brasileiros têm se articulado com produções e criações singulares e potentes, que não passarão despercebidas pelo mundo”, escrevem Edson Kayapó, Kássia Borges Karajá e Renata Tupinambá no catálogo da exposição Mahku: Mirações. “A mudança proposta é pensar um mundo menos ocidentalizado, em favor de histórias da arte mais abrangentes, com outros olhares.” Com isso, reafirme-se, a sociedade só tem a ganhar.